Sommaire de la rubrique Classique

Table générale

Contacts : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr

|

Sylvain Kerspern - dhistoire-et-dart.com |

|

Sommaire de la rubrique Classique Table générale Contacts : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr |

Sylvain Kerspern Mise en ligne le 17 avril 2017 2. Attributions et catalogue raisonné : pour une subjectivité argumentée.Mise en ligne le 2 septembre 2017 3. Construire un catalogue raisonné : le cas de Jacques StellaMise en ligne le 17 février 2018 |

|

|

L'actualité me conduit à revenir sur une notion évoquée en passant à propos du présumé Stella de Melbourne : le faux. Elle soulève la question de l'expertise qui peut se concrétiser dans la rédaction d'un catalogue raisonné, tel que celui que je mets en ligne sur ce site même pour Stella, ou celui dont j'ai pareillement esquissé les contours pour Baullery; l'exposition consacrée à Jean Senelle, merveilleux souvenir que je dois à Laurence Lecieux, proposait un tel travail (Meaux, 1997). Un article de la Gazette de l'Hôtel Drouot du 7 octobre 2016 (p. 26-27) fait le point sur l'impact que cela peut avoir pour le marché de l'art, et les éventuels recours juridiques. On me permettra ici une parole d'expert pour clarifier tout ce que cela recouvre, selon moi. |

| 1. Contours et motivations d'un faux. |

|

Pour point de départ, parce que le caractère sulfureux et sensationnel de cette notion lui donne une large audience, il faut lever les ambiguïtés qui peuvent exister sur ce qu'est un faux. Le reportage du magazine Stupéfiant sur France 2 à propos de l'affaire des sièges de Versailles est assez éclairant, si j'ose dire, sur le flou qui règne y compris dans l'esprit des journalistes se penchant sur ces questions. Il faut peut-être, au vrai, renoncer à considérer la culture comme addictive, selon le titre du magazine et la communication faite à son propos, si on veut conserver un peu d'objectivité… Un faux est une œuvre faite dans l'intention de tromper l'expertise. J'en donnerais bientôt quelques exemples, mais il ne suffit pas de constater que telle ou telle partie de cette œuvre ne peut dater de l'époque supposée pour en faire un faux, contrairement à ce que le reportage laisse penser : une restauration peut ainsi rompre son homogénéité sur ce plan. Voilà d'ailleurs pourquoi les plus récentes règles déontologiques de ce métier préconisent qu'elle puisse être décelée à l'examen rapproché, pour identifier la main du restaurateur et la distinguer de celle du créateur. Au contraire, il y a fort à parier que les faussaires les plus redoutables s'efforcent précisément de recourir à des matériaux d'époque pour tromper d'autant plus lourdement le regard des gens du métier. L'un des cas de faux les plus célèbres est fourni par nul autre que Michel-Ange, selon le rapport de Vasari qui en fit son héros dans ses Vite (1550 ; seconde édition, 1568). Pour vendre un Cupidon fait de sa main un bon prix, il l'aurait présenté à un cardinal comme antique. Des différentes versions que Vasari donne à l'anecdote, l'une le fait enterrer sa statue sur le conseil de Laurent de Médicis (fils de Pierre-François) pour lui donner « une apparence de vétusté » (trad. fr., t. V, 1841, p. 116). Cet exemple montre bien que l'idée de faux commence non pas nécessairement au moment de la confection mais lorsqu'il y a transaction financière autour de l'oeuvre auprès du premier destinataire. Elle table sur un public et sur son appétit. |

Rome, 1er-2è siècle et complément XVIIè (l'Algarde?), Venus et Cupidon. Marbre. Hauteur=174 cm. Louvre (provenant de Richelieu) Le Cardinal de Richelieu, capitaine des « enfarinés »? |

Le sculpteur du XVIIè siècle, peut-être l'Algarde (1595/8? - 1654), a assemblé deux morceaux antiques (buste et bassin d'une part, jambes de l'autre) pour produire ce groupe, acheté par le Cardinal de Richelieu avant 1633. Il s'agissait de répondre à la demande de témoignages sculptés de l'idéal antique, recherchés par les amateurs à travers toute l'Europe. Parlerait-on de faux? Le ministre de Louis XIII a-t-il acquis cette statue en connaissance de cause? Ce qui est certain, c'est qu'il souhaitait une statuaire complète pour ponctuer significativement l'espace de son château poitevin; il pouvait donc facilement s'en accommoder... |

|

Une situation voisine, autour du prestige de l'antique, est illustrée par la statuaire antique amassée par Richelieu pour son château seigneurial (ci-dessus).

On peut aussi avancer le cas de Stella, à

partir des rapports amicaux qu'il a pu entretenir avec Nicolas

Poussin. Les catalogues de vente du XIXè siècle

présentèrent régulièrement des peintures

supposées copies du premier d'après le second.

Néanmoins, le cas le plus remarquable est sans doute celui qui

a fait passer deux de ses plus importantes suites tardives, les

vingt-deux dessins de la Vie de la Vierge et les 30 tableaux

de la Passion, du Lyonnais au Normand. Les circonstances assez

bien connues de cette falsification, au cours du XVIIIè

siècle, sont éclairantes pour nous.

Claudine Bouzonnet Stella, respectant sans doute la volonté de son oncle, avait tardivement commencé de graver la Passion, n'en réalisant que 13 des 30 sujets. Toujours animée du même esprit, elle lègue à son cousin Michel de Masso, peintre et graveur à Lyon, les deux suites, demandant expressément que soit continuée son entreprise, étendue à la vie de la Vierge. Mais Michel de Masso meurt dès 1702. Il devient difficile de suivre la trace des originaux, tandis que les cuivres semblent passer, selon Mariette (t. V, p. 263-264), entre les mains d'un marchand de Lyon en 1725 (ils seront vendus avec le fond de la veuve Jean encore en 1845, selon Montaiglon, puis de Jombert) |

| Toutefois, la dynastie des de Masso (ou Demasso) ne s'arrête pas avec Michel. Un Pierre de Masso, peintre « demeurant ordinairement à Paris » selon la mention de l'inventaire après décès de ses biens à Lyon (AD69, 2 B 267) le 24 mars 1773 pourrait aussi être le « Peter Demasso » qui vend à Londres les 8-9 mars 1771 vingt-six des trente peintures de la suite comme de Poussin. Entre-temps (?), apparemment en Angleterre, un second état des gravures avait mis le nom de ce dernier à la place de celui de Stella. C'est vers le même temps que la suite dessinée sur la vie de la Vierge est gravée par Polanzani à Rome modifiant pareillement le nom de l'inventeur. Tout porte à croire que dans la succession de Claudine, un héritier indélicat pour l'aïeul ait préféré changer leur paternité, au profit (c'est le cas de le dire!) du plus rentable nom de Poussin. On peut encore voir passer, y compris dans des maisons de vente bien établies qui n'échappent pas à la tentation de la paresse, des exemplaires de ces gravures tout aussi fautifs dans l'attribution. |

|

|

Claudine Bouzonnet Stella d'après Jacques Stella, Christ au Jardin des oliviers. Gravure. 44 x 34 cm. À gauche, Lyon, B. M., avec le nom de Stella en bas à gauche. À droite, exemplaire vendu sur Internet avec le nom de Poussin. |

| Notons tout de même qu’il faut ici introduire une nuance. Anthony Blunt (1974) qualifie bien la fraude comme une falsification. En aucun cas, pour autant, on ne peut qualifier les tableaux de Stella de faux. Ils ont été peints par lui sans aucune intention de la sorte, et commencé de graver par sa nièce sous leur véritable identité. Celui qui est d’abord floué, c’est leur auteur, soit dit en passant. |

|

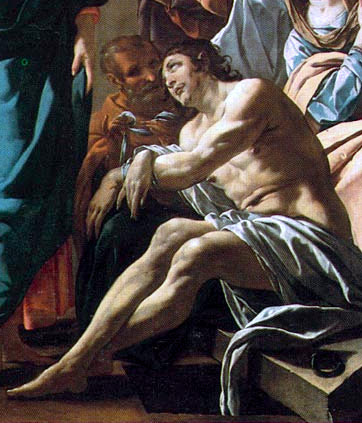

On

peut aussi verser à ce dossier les chamailleries entre Le Brun

et Mignard rapportées par Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville

(Abrégé de la vie des plus fameux peintres,

Paris, 1745, p. 278 et 375),

autour de l'artiste italien le plus recherché en France au

XVIIè siècle, Guido Reni, ainsi

que Poussin. Il

faut d'ailleurs signaler que l'auteur d'un faux semble, tôt ou

tard, tenté par la reconnaissance de sa supercherie, ce qui

peut le conduire, comme Mignard, à laisser des indices.

Certains artistes du temps comme Bourdon, Pierre Mignard ou Bon Boullogne, furent de bons pasticheurs, mais il faut reconnaître aussi que nous disposons rarement des œuvres nées de leurs tromperies. Cela rend difficile d'en juger aujourd'hui, alors qu'il y a chance que nous ayons une connaissance plus globale des artistes plagiés qu'à l'époque: la supercherie devait se baser sur une poignée d'oeuvres accessibles quand aujourd'hui, sur ces artistes forcément célèbres en leur temps, nous pouvons immédiatement en connaître des dizaines par la reproduction voire par la fréquentation des musées. |

| On ne peut d’ailleurs pas plus se fier à l’ancienneté des mentions pour faire autorité. Ainsi Antoine Schnapper (Curieux du Grand Siècle, Paris, 1994, p. 61 et 282), en suivant les péripéties d’une Nativité donnée à Carrache dans les collections du financier Hervart (1607-1674), l’un des clients et protecteurs de Pierre Mignard à son retour de Rome, suggère que ce tableau – qui semble celui d’Edimbourg, donné au Dominiquin et un temps réputé de sa main d’après Carrache – soit la copie par le peintre de Troyes mentionnée dans l’inventaire pour son mariage, en 1660. Il faut avoir les documents en question pour avancer semblable supercherie, qu’elle concerne le tableau écossais ou non : elle pourrait aisément nous tromper, tant certains ouvrages de Mignard sont imprégnés de l’art des Bolonais, dont les Carrache et le Dominiquin. |

|

|

Domenichino (ou Pierre Mignard d'après Carrache?), Nativité. Toile. 143 x 115 cm. Edimbourg, National Gallery of Scotland. |

Pierre Mignard, Persée délivrant Andromède, 1679. Toile. 189 x 247 cm. Louvre. |

| Quoiqu’il en soit, dans ce cas comme en d’autres, il s'agissait bien, à chaque fois, de produire un faux en relation avec une personnalité reconnue, un style réputé. Il pouvait arriver qu'il s'agisse d'une copie d'un original si parfaite, nous dit-on, que l'une puisse être substituée à l'autre. Ici peut s'insinuer la question du faux dans la circulation d'oeuvres semblables et de belles qualités, mais encore faut-il établir la volonté de fraude, car la pratique de la copie fait partie de la formation de tout artiste. Le testament et inventaire de Claudine Bouzonnet Stella (1693-1697) en fournit maints exemples de sa main et surtout de son frère Antoine ; d'autres, qui ne sont pas spécifiquement attribuées à l'une ou à l'autre, pourraient être de simples acquisitions d'ouvrages dont à défaut d'avoir l'original, il était souhaitable de garder le souvenir, pour constituer un fonds d'éléments visuels dans lequel puiser. |

|

Dans

un autre registre, on peut évoquer le cas de compositions

de la dynastie Brueghel sur des sujets de genre, en particulier

L'avocat des paysans.

Voilà une composition, maintes fois répétées

par Pieter l'héritier, pour laquelle on a longtemps envisagé

une source toute flamande, avant que certains détails

conduisent à situer en France son invention – ce qui

faisait de ces multiples exemplaires des copies. J'ai depuis

longtemps attribué à Nicolas Baullery la

responsabilité de

l'original, même si la

composition précisément reprise par le Flamand reste à

retrouver.

Baullery a traité le sujet plusieurs fois, en sorte que l'on peut suivre la mise au point progressive de la version perdue ayant fait la fortune de Pieter III Brueghel (voir ci-contre). On ne peut négliger la capacité à se répéter, avec ou sans variante sensible. Le catalogue de Jacques Stella en témoigne aussi, et pose nécessairement la question des différents exemplaires d'une même composition. J'y reviendrai. Les enchères des Brueghel montrent clairement qu'une copie peut être prisée bien plus haut que l'original – sur la base d'une formule qui, dès l'origine, avait une vocation commerciale, prolongeant la marque de fabrique de Brueghel l'Ancien. C'est cette dernière qui compte, qui a pu initialement faire le prix, au sens propre comme au figuré, des peintures de l'héritier; il ne produit pas pour autant un faux, de cette manière. La tromperie, qu'il s'agisse d'un faux ou de l'espoir de vendre un ouvrage avec un nom plus attrayant en connaissance de cause, repose bien sur un espoir financier. Le cas Michel-Ange l'illustre et Mignard ayant abusé un amateur prend bien soin de vouloir rendre l'argent qu'il avait retiré de la farce faite au rival, une fois la supercherie découverte. Ce qui nous ramène à la valorisation financière de l'art, qui n'a pas, il faut le dire, d'assise rationnelle. Pour parler encore des copies, la consultation des inventaires du XVIIè siècle m'a permis de constater que les artistes, appelés comme experts, pouvaient priser une belle copie d'un maître réputé (sinon mort) nettement plus haut qu'un original d'un peintre moins en vogue; Poussin lui-même eut la mauvaise surprise de constater, lors du procès Valguarnera en 1631, qu'une peinture d'après une de ses créations avait pu être évaluée plus haut que le prix qu'il avait tiré de son tableau. Le cas Baullery-Brueghel montre que ce genre de situation, dans un monde qui a pourtant fait primer l'invention sur l'exécution, peut aujourd'hui subsister. La valeur transactionnelle, l'estimation ou le prix sont aussi au coeur des questions d'attributions, qui se posent nécessairement pour des œuvres ayant, à un moment de leur histoire, perdu leur identité. Nous entrons, de fait, dans la problématique du catalogue raisonné. |

|

Pieter Brueghel II (ou III) d'après Nicolas Baullery, L'avocat des paysans. Vendu chez Artcurial le 13 novembre 2013. Cet exemplaire est apparemment le prototype des multiples versions connues des Pieter Brueghel (II et III), en tout cas la plus ancienne datée explicitement à ce jour de cette composition - et la plus chère : plus de 1,6 millions d'euros lors de la vente de 2013. L'original de Baullery qu'elle copie, si jamais il resurgit, en ferait-il autant? On peut en douter : que je sache, aucune composition du peintre parisien, vendue en tant que telle, n'a encore dépassé les 100000 euros. |

|

Pieter Brueghel II (ou III) d'après Nicolas Baullery, L'avocat des paysans. Naguère chez Gismondi. Celui-ci (que je ne connais que par une reproduction assez moyenne) offre un coloris et un travail sur la lumière reprenant le plus fidèlement, parmi les versions que je peux connaître, ceux de Baullery.

|

|

|

Nicolas Baullery, Danse des catherinettes. Toile, détail. Vente Christie's Londres 24 mai 1991 (comme Brueghel). |

Pieter II (ou III) Brueghel d'après Nicolas Baullery, Danse des catherinettes, 1622. Panneau, détail. Vente Bruxelles, 1970. |

| 2. Attributions et catalogue raisonné : pour une subjectivité argumentée. |

L'histoire de l'art a encore une telle dimension microcosmique qu'elle favorise volontiers les baronnies, les chapelles, et donc les querelles de clocher. Certains travers du domaine artistique oublient totalement qu'il s'agit d'une discipline, avec ses problématiques, ses outils, ses compétences. Ainsi, il n'est pas rare qu'un ayant-droit se trouve bombardé (voire s'auto-proclame) responsable de l'oeuvre dont il a hérité, et en devienne le gardien du temple. L'enjeu tient clairement à la valorisation d'un patrimoine, ce qui ne favorise pas nécessairement l'objectivité, hériter ne donnant pas automatiquement les clés d'une sensibilité, encore moins la méthode et les outils pour l'employer.« Ses toiles valent d'autant plus cher que, comme dit le dicton populaire, on ne juge pas avec les yeux, mais on peut regarder avec les oreilles. » Au vrai, un tel désir n'est pas propre aux descendants des artistes. Un Jacques Thuillier portait haut l'exigence pour ceux qu'il étudiait, en particulier ceux pour qui il a produit des catalogues raisonnés. Son Poussin est assurément le plus sévère qui soit, même s'il avait conçu une section intermédiaire entre ouvrages acceptés et rejetés, traitant ainsi de ceux discutés, pour lesquels il était réticent. Un point de vue par nature discutable mais toujours argumenté, ce qui faisait son grand intérêt. Cette exigence ne tenait peut-être pas tant aux problématiques de la discipline qu'au désir de son affirmation ; à savoir que Jacques Thuillier, titulaire d'une chaire d'histoire de l'art au Collège de France, personnalité à l'initiative de l'Institut d'histoire de l'art, souhaitait apporter une rigueur et une exemplarité à son travail susceptible de rejaillir sur l'ensemble de la profession. Il y avait là le risque de s'abstraire d'une réalité dans laquelle exerce le marché de l'art : sa section des œuvres discutées peut passer, de ce point de vue, pour une concession. Il n'en reste pas moins que son souhait, au fond, pouvait se rapprocher de celui d'un héritier soucieux, avant tout, de la gloire posthume du légataire : donner la meilleure image possible de l'artiste. On peut se demander si cela ne l'a pas conduit à écarter des œuvres moins convaincantes (au moins à ses yeux) et de négliger la part d'essais, de voies sans issue ou d'échecs que tout artiste peut rencontrer. Au risque, peut-on penser, de s'aligner sur l'attitude de certains artistes, tel Nicolas de Staël détruisant partie de son œuvre qu'il jugeait indigne. Mais qui avait tout de même été sienne... Non que je remette en question la haute qualité du travail de Jacques Thuillier mais pour illustrer ce que j'appelle la subjectivité argumentée, et ce qui en découle : incontournable, elle n'empêche pas les erreurs par excès de prudence autant que d'audace. |

|

Dans son esprit, il s'agissait évidemment d'héritage spirituel. L'aspect financier conduit à des dérives toutes autres.

Il

faut bien se rendre compte de l'absurdité

de certaines situations dès lors qu'une valorisation doit

découler de l'expertise. L'un des exemples ayant fait

(tristement)

jurisprudence est l'affaire Saint-Arroman.

En 1968, les propriétaires d'un tableau mythologique conservé dans la famille comme de Poussin suivent l'avis de l'expert qui le situe dans l'école des Carrache; l'oeuvre est préemptée par le Louvre pour 2200 francs et rapidement exposée comme de Poussin. S'ensuit une procédure judiciaire qui aboutit à la restitution de l'oeuvre, par annulation de la vente en 1972 avec pour argument : vice de consentement des vendeurs en raison de l'erreur sur la substance. Autrement dit, les vendeurs estiment avoir été trompés sur l'auteur. Ce qui pose question : trompé par qui ? De quelle substance parle-t-on vraiment ? Cour d'appel puis cour de cassation qui pousse le bouchon un peu plus loin : la cour d'appel n'avait pas recherché si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs avait été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Poussin. D'histoire de l'art, point ; en matière de substance, la peinture, sa facture, sa qualité, n'a rien à voir ici. Mais pas plus de conviction positive, car on en vient à s'interroger sur le fait de pouvoir affirmer qu'il ne s'agit pas de Poussin. |

Nicolas Poussin, Olympos et Marsyas. Toile. 102,5 x 89,5 cm. Coll. part. |

|

La

restitution finale a lieu en 1987 après un ultime arrêt

de la cour de Versailles, selon lequel les époux

Saint-Arroman avaient fait une erreur portant sur la qualité

substantielle et déterminante de leur consentement.

Ils

avaient consenti à la

vente sur la base d'une

erreur, devrait-on dire. A nouveau les questions : quelle erreur

et de qui ?

Comment la mesurer ? De quelle substance parle-t-on ? Entre

1968 et 1987, la matière picturale n'a guère changé.

Son prix, c'est autre chose : le tableau sera vendu en 1998 7

400 000 francs. La connaissance de Poussin aussi s'était

étoffée. On

voit bien par là, s'il faut faire une morale selon La

Fontaine, qu'elle est beaucoup moins rétribuée que

l'ignorance.

On peine à comprendre la décision, de fait, car elle ne pénalise pas la source de l' « erreur », la finalement trop grande prudence de l'expert, mais l'institution qui l'a mise en évidence, le Louvre. Elle escamote, par ailleurs, totalement la nature d'une telle erreur, comme si identifier un Poussin ou le rejeter était une évidence, en particulier pour un historien de l'art (mais au fond, pas seulement); elle en nie la temporalité, et la qualité de la connaissance de l'artiste, à ce moment précis. Il m’arrive souvent de relever, dans les ventes, une peinture ou un dessin copiant manifestement une invention célèbre sans mention du modèle repris mais avec une attribution précise autre : à tout le moins, il y a négligence à prétendre pratiquer l’expertise sans reconnaître le Jardin d’amour de Rubens, par exemple. Dans le cas du Poussin, c’est tout autre chose. C’est au contraire un excès de prudence qui a fait déclasser l’oeuvre en « école des Carrache », ce qui ne signifie pas que le peintre a fréquenté leur atelier, mais qu’il s’inscrit dans leur suite stylistique; au vrai, c'est le cas de Poussin... Toutefois, ce n’est apparemment pas l’expert que ce jugement met en cause, en réalité. Il faut alors se tourner vers l’acheteur. Peut-on assimiler l'attitude du Louvre à un délit d'initié, ou une forme de spoliation ? A-t-il fait autre chose que remplir une mission de service public, acquérir pour un lieu de partage de la culture, un musée, une œuvre à moindre frais, non sans audace car le statut du tableau n'était quand même pas assuré ? Un si faible résultat initial, qui suppose un manque de concurrence parmi les acheteurs, souligne que le tableau n'avait pas été remarqué par d'autres. N'est-ce pas plutôt les disparités du marché de l'art (comparables à d'autres perceptibles dans nos sociétés) faisant miroiter des bénéfices faramineux qui sont en cause ? S'il y avait moins d'amplitude, plus ou moins entretenue comme une bulle actuellement, entre champions des enchères et figurants du quotidien des salles de vente, l'avidité serait moins préjudiciable à l'histoire de l'art, sa connaissance et son partage. |

| J'ai déjà signalé ailleurs un cas semblable pour Stella : un tableau passant de vente en vente sans succès, au point que l'attribution en vint à être remise en question avant que les publications de 2006 ne le rapprochent de la commande d'Anne d'Autriche pour son oratoire au Palais-Royal, lui permettant une enchère bien au-delà de la cote de l'artiste. Au final, c'est bien la discipline qui en pâtit. Elle garde une part de mystère, comme orchestrée par des oracles, des initiés soupçonnables de spolier les pauvres ignorants. Toute personne qui commence un catalogue raisonné connaît l'ampleur de la tâche, les doutes et les erreurs possibles que cela comporte ; rarement une rétribution acceptable, soit dit en passant. Il le fait selon sa sensibilité, sa documentation et sa conscience. Au temps de « l'affaire Saint-Arroman », plusieurs spécialistes de Poussin – Anthony Blunt, Denis Mahon, Pierre Rosenberg ou Jacques Thuillier, notamment – proposaient chacun une figure de l'artiste tranchant par des désaccords qui n'étaient pas anecdotiques, alors qu’il s’agit d’un artiste qui n'a jamais vraiment connu d'éclipse auprès du public. Imaginez pour un artiste moins en vue… ou comparez simplement les deux catalogues de Jacques Stella de 2006 pour vous en faire une idée. Sans oublier de vous reporter, bien sûr à celui que je mets en ligne actuellement sur ce site : malgré la qualité du rassemblement de Lyon, qui a proprement révélé celle de sa production, vous y trouverez beaucoup d'apports ou de corrections, et une restitution approfondie de la chronologie pour les années toscanes, par exemple, qui témoignent de l'ampleur de la tâche… et des erreurs possibles. |

Jacques Stella, Présentation de la Vierge au Temple. Bois. 71 x 48 cm. Coll. part. |

|

Ces erreurs tiennent d'abord à la relation qui peut s'instaurer entre l'oeuvre et le regard qui se porte sur elle. C'est ce qui motive l'expression servant au titre de cette partie, car attribuer relève bien de la subjectivité d'un point de vue. Tous les spécialistes de Poussin ou de Stella n'ont pas à l'esprit le même paysage artistique dans lequel ils placent ces artistes. Toute personne qui fait un catalogue raisonné se confronte à la fortune critique de son artiste, qui témoigne aussi de cette subjectivité. Le purgatoire ou l'enfer de tel ou tel traduit un dialogue devenu difficile entre son oeuvre et le public du temps. Ainsi, pendant longtemps, du XVIIIè siècle jusqu'à la fin du XXè - voire jusqu'en 2006 -, Stella a souffert d'un discours autour de son amitié avec Poussin occultant, jusque chez les amateurs d'art, toute intimité avec son art : j'en ai fait, en 1994, le sujet d'un article entier.

Il faut admettre cette subjectivité qui n'empêche pas d'envisager que l'histoire de l'art soit une démarche scientifique. Au demeurant, la science contemporaine admet maintenant que ce qui semblait l'objectivité d'une observation empirique interfère avec son objet. Pour dépasser cette subjectivité, il faut simplement la partager en un discours argumenté recourant à un vocabulaire et une méthode propres à la discipline. Ce point reste, il faut le répéter, insuffisamment élaboré et diffusé, ce qui nuit, d'ailleurs, au fait que la discipline soit prise au sérieux; mais je ne désespère pas d'essayer d'y remédier sur ce site. Federico Zeri, au soir de sa vie (il valait mieux!), a fait de ce que doit pouvoir dire tout historien de l'art (et tout chercheur, d'ailleurs) le titre d'un livre : « J'avoue : je me suis trompé! ». On me permettra de le reprendre ici pour expliquer comment on peut en certaines occasions tomber dans l'erreur, non pour m'excuser mais pour expliquer ce que peut être une justification en la matière, et faire mieux comprendre ce que j'entends par subjectivité argumentée. |

|

Ci-contre est reproduite une Adoration des mages datée de 1636, indiquant dans un cartel les donateurs qui paraissent dans leur costume d'époque de part et d'autre, au premier plan. Théophile Lhuillier, dans un article consacré à Jean Senelle, peintre né à Meaux, y voyait une copie d'une composition déjà disparue de Philippe de Champaigne. En 1957, le nom de Jean Tassel, que l'on venait de redécouvrir, fut prononcé, sans doute pour ces profils aigus, ces drapés tranchants et triangulés, et aussitôt, à nouveau, celui de Senelle.

J'ai longtemps résisté à cette idée, que sa localisation actuelle semblait accréditer alors que le tableau avait en fait été peint pour l'église de La Chapelle-Gautier. La réapparition d'un bozzetto au coloris éclatant à la Galerie Éric Coatalem ne m'a tout d'abord pas plus incité à y céder.

Jean Senelle, |

Jean Senelle, Adoration des Mages, 1636. Toile. Meaux, Cathédrale |

||

| C'est lorsque j'ai vu le grand retable dans l'atelier du restaurateur, Dominique Dollé, que j'ai compris la difficulté qu'il me posait. Une précédente restauration, au XIXè siècle n'avait pas cherché à retrouver l'esprit de la main, mais bien plutôt à la « corriger » sur le modèle académique. Une part de la fantaisie du peintre que l'Académie instituée avait condamnée s'en était trouvée gommée. |

|

Songez au propos sinon condescendants du moins gênés de Félibien (Entretiens, V, 1688, p. 57; éd. 1725, t. IV, p. 215) à propos des Le Nain, pourtant académiciens : « je ne pouvais m'arrêter à considérer ces sujets d'actions basses et souvent ridicules. Les ouvrages (...) où l'esprit a peu de part deviennent bientôt ennuyeux. Ce n'est pas que quand il y a de la vraisemblance, et quand les choses y sont exprimées avec art, ces mêmes choses ne surprennent pas d'abord, et ne plaisent pendant quelque temps avant de nous ennuyer : c'est pourquoi comme ces sortes de peintures ne peuvent divertir qu'un moment et par intervalle, on voit peu de personnes connaissantes qui s'y attachent beaucoup. ».

Actions basses - populaires, dirions-nous - pourrait s'appliquer aux Le Nain, non ridicules. C'est la veine satirique qui est visée, qu'ils ne pratiquent pas; mais c'est tout de même à leur propos que la remarque est faite. Il y a chez Senelle des accents rustiques, « bohémiens » (l'expression est de Patrick Poupel) que Félibien - qui ne mentionne pas notre artiste - aurait pareillement trouvé incorrects et ennuyeux.

On voit par là que c'est l'aspect culturel du regard, ce qui l'a construit autant que ce qu'il veut voir suivant une doctrine, un mode de pensée, qui conduit l'attention ou motive le désintérêt. Cela joue aussi dans l'attribution. L'examen nettoyé de l'Adoration des mages de Senelle fut pour moi la clé pour entrer dans l'univers du peintre, l'un des plus attachants - et les moins ennuyeux- parmi ceux sur lesquels j'ai travaillé. Il fallait encore comprendre le lien avec le petit tableau préparatoire, d'un format et d'un coloris différent.

On ne pouvait envisager qu'il s'agisse d'une copie : situation stylistique voisine, main sûre, variantes notables sont des arguments positifs pour son caractère autographe, sans parler du fait que le grand tableau se trouvait dans une église de campagne briarde peu fréquentée et qu'il n'avait pas été gravé, rendant plus difficile son relevé. Certes, la facture en est plus attentive et lente, ce qui tranche avec la fluidité du pinceau qu'on pouvait lui connaître par ailleurs, mais il s'agit bien d'une étude préparant le tableau. Le dessin pour La résurrection de Lazare (Louvre) et l'esquisse pour reprendre Sainte Hélène retrouvant la vraie croix (coll. part.) montrent pareil souci laborieux. Celle pour l'Adoration livre un coloris, clair, un sens des formes, plus rondes et lourdes, nouveau, qui marquent un changement de goût, passant d'une veine inspirée par l'art bohémien de Georges Lallemant - qui meurt précisément en 1636 - au renouveau apporté par Jacques Blanchard (1600-1638) et Simon Vouet (1590-1649). Tout se passe donc comme si Senelle, pour préparer sa composition, avait travaillé dans une manière puis, pour l'exécuter, était revenu à la précédente. L'introduction des donateurs aura pu jouer, mais pas au point de transformer le jeu des formes. On ne peut le comprendre qu'au gré d'une fantaisie du faire qui soutenait sa réputation et son prix, ce que confirme le témoignage du frère Sébastien de Saint-Aignan qui le cite parmi les artistes en vue de la capitale en 1642. On peut considérer alors son esquisse à la manière d'un dessin, croquis spontané, révélant une forme d'actualisation de son style suivant ses recherches. Ce constat ne peut être fait tant qu'on ne réalise pas que ce qui doit primer pour l'historien d'art, c'est bien la recherche des intentions du peintre, et comment cela se traduit dans son univers formel. En cela, cette commande vient dater la transition de l'ascendant lorrain à l'actualisation parisienne revenue d'Italie dans son oeuvre, qui ne propose pas tant de repères chronologiques que cela : entre 1630 (La descente de croix, Meaux Musée Bossuet) et 1644 (Le baptême de Clovis, Saint-Rémy-de-la-Vanne, église), ne figure que l'Esculape, daté de 1639 - mais non signé, et que je lui ai attribué ... en réintégrant l'Adoration des mages. Sans elle, et selon les autres informations dont on peut disposer, le contexte de la collaboration avec Vouet pour Dominique Séguier et la chapelle de l'évêché de Meaux, en 1639-1640 semblerait le plus favorable à cette évolution. Or 3 ou 4 ans en pleine maturité, c'est beaucoup. Toutefois, le tableau final montre qu'il ne s'agit pas, à proprement parler d'une conversion, sinon d'une soumission. Il y retrouve une palette moins sonore, recourant plus volontiers aux couleurs secondaires, faisant disparaître le bleu, attribut de la Vierge, et aiguisant ses formes avec vivacité et empâtements. On aurait tort de considérer que Senelle soit plus vrai ici ou là, lorsqu'il prépare ou lorsqu'il exécute le tableau final, car l'évident plaisir de peindre, sensible à l'examen rapproché des empâtements et autres effets du pinceau, fonde son art. Tout juste peut-on considérer que dans l'esquisse se tisse une toile de fond, qu'il pare de ce qui fonde sa manière. Conduire parallèlement deux styles qui semblent si différents doit se comprendre dans le contexte du maniérisme finissant qu'incarne le courant « précieux », auquel Senelle se rattache. C'est évidemment source de difficulté dans toute tâche d'attribution et son corollaire : la chronologie de l'artiste. C'était un de mes motifs de réticence à propos du retable de Senelle. Car pour que l'attribution soit convaincante, il faut qu'elle trouve une place naturelle dans son parcours stylistique. Ce dernier ne saurait être linéaire, il faut le redire, mais pouvoir cerner dans le temps la place d'une oeuvre permet de comprendre la logique de ses enjeux. Lorsqu'elle résiste, il faut toujours s'en inquiéter. Je me contenterais ici de signaler le cas de la Sainte famille de l'Ermitage, donnée à Stella depuis le XVIIIè siècle, ce qui restait possible tant que la période italienne demeurait mal connue. Les éléments déjà mis en ligne de son catalogue ont rendu l'hypothèse fort difficile, et j'ai pu, par le fait, proposer une autre attribution bien plus vraisemblable à Pierre de Sève sur ce site. Ces exemples illustrent les différents aspects à prendre en compte dans une attribution. Il y a des notions qui tiennent du contexte, apprentissage ou univers mental de l'époque (choix de composition, impact du support et de sa préparation, compétences particulières, par exemple pour l'anatomie ou la perspective, iconographie...); d'autres plus personnelles se résumeraient par la facture : typologie des personnages, drapé, fermeté ou vitesse de la main, accords des tons... Le coloris semble à la croisée : il y aurait une histoire à faire sur cette question qui montrerait, par exemple, que le bleu diffère nettement d'une époque à l'autre, autant que l'harmonie du tout ensemble. Et encore une fois, le cas de Senelle montre la délicatesse qu'il peut y avoir à en faire un argument décisif. Au vrai, on peut faire le constat que tout artiste connaissant une assez longue carrière, qui plus est internationale, est susceptible de renouveler sa palette. |

Louis Le Nain, La forge. Toile. Louvre |

|

Jean Senelle, Adoration des Mages, 1636. Toile. Meaux, Cathédrale |

||

|

|

|

|

Jean Senelle, étude pour Lazare. Dessin. Louvre, Cabinet des dessins, Inv. RF28203 |

Jean Senelle, Résurrection de Lazare. Toile. Villenoy, Église, détail |

|

|

|

|

|

Jean Senelle, Descente de croix, 1630. Toile. Meaux, Musée Bossuet |

Jean Senelle, Adoration des Mages, 1636. Toile. Meaux, Cathédrale |

|

|

|

|

|

Jean Senelle, Adoration des Mages, 1636. Toile. Coll. part. |

Jean Senelle, Esculape, 1639. Toile. Orléans, Centre Hospitalier |

|

|

||

|

Pierre de Sève, Repos de la sainte famille en Égypte. Toile. Ermitage. Acquis comme de Jacques Stella au XVIIIè siècle de la collection Crozat. |

||

|

La redécouverte que j'ai amorcée de Pierre de Sève s'appuie sur des indices extérieurs au métier de peintre, utiles mais qu'il faut toujours subordonner à la qualité de ce dernier, et aux enjeux qu'il porte. Ici une gravure, là une signature mettent sur la piste mais ne suffisent pas, l'une ne permettant pas d'écarter la copie, l'autre, la fraude. Dans le cas de l'Adoration de Senelle, j'avais sans doute attaché trop d'importance à l'argument de la localisation, dans la ville natale du peintre alors qu'elle a vraisemblablement été peinte à Paris pour une église en dehors de l'aire de l'évêché de Meaux, à l'époque; il est vrai que le contexte favorise volontiers les appelations non contrôlées : Troyes et la Champagne ont vu se multiplier les Létin, et bien des oeuvres de Français en Italie s'y sont dissipées au profit de noms locaux.

L'essentiel se joue dans l'économie de l'œuvre. La touche, adaptée à l'exercice, différent selon qu'il s'agit d'une préparation, d'un ouvrage monumental ou de cabinet, mais aussi selon le support, est essentielle; le coloris, le bagage technique - science de la perspective, de l'anatomie, du costume selon l'époque -, les partis de composition doivent s'intégrer aux préoccupations de l'artiste, lesquelles peuvent impliquer, pour les artistes les plus fermes en leur art, des indications d'iconographie, mˆme s'il faut se garder de partir de celles-ci pour avancer une attribution. Il en va d'ailleurs de même pour le support, les peintures sur pierre, par exemple, ayant longtemps été volontiers proposées comme de Stella. On le voit, les écueils ne manquent pas. |

|

Cela demande, le plus souvent, un examen direct, mais ce n'est pas toujours possible. Dans certains cas, on peut tout de même prendre position, comme je l'ai fait, de façon très argumentée, pour le tableau de Melbourne.

La difficulté principale vient de l'importance de l'œuvre connu d'un artiste. La constitution d'un catalogue raisonné est l'occasion de se confronter à l'ensemble de ces enjeux. Je prendrai, pour l'illustrer, le cas de celui que je mets en ligne actuellement, de Jacques Stella, tout naturellement, comme un point d'étape au moment d'avoir répertorié et étudié l'ensemble des ouvrages que je crois signés et datés ou datables sans ambiguïté.

(À suivre) |

|

|

|

Jacques Stella, Jésus enfant retrouvé par ses parents dans le Temple, hiver 1641-1642. Toile. 323 x 200 cm. Les Andelys, Notre-Dame |

D'après Jacques Stella, Jésus enfant retrouvé par ses parents dans le Temple Toile. 302 x 219 cm. Melbourne, cathédrale |

|

Bibliographie : Anthony Blunt, «Jacques Stella, the de Masso family and falsifications of Poussin», The Burlington Magazine, CXVI, n°861, décembre 1974, p. 745-751 Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, 1745, p. 278 et 375 Sylvain Kerspern, « Jacques Stella, ou l'amitié funeste, Gazette des Beaux-Arts, octobre 1994, p. 117-136. Sylvain Kerspern, Jean Senelle (cat. expo. Meaux, Musée Bossuet) Paris, 1997. Sylvain Kerspern, « Inaliénabilité des oeuvres d’art, dhistoire-et-dart.com, mise en ligne en février 2008. Sylvain Kerspern, « Baullery et Brueghel en conférence », dhistoire-et-dart.com, mise en ligne le 17 janvier 2015. Pierre-Jean Mariette, Abecedario et autres notes publ. par Ph. de Chennevières et Anatole de Montaiglon, Paris, t. V, p. 263-264. Pierre Rosenberg, cat. expo. Nicolas Poussin, Paris, 1994 (entre autres ouvrages sur Poussin). Cat. expo. Lyon-Toulouse, 2006. Antoine Schnapper, Curieux du Grand Siècle, Paris, 1994. Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, Paris, 1994. Thuillier Jacques 2006. |

| Courriels : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr. |

|

Vous souhaitez être informé des nouveautés du site? C’est gratuit! Abonnez-vous!

Vous ne souhaitez plus recevoir de nouvelles du site? Non, ce n’est pas payant... Désabonnez-vous.... Site hébergé par Ouvaton |